LTO研究团队提出了判别ENSO类型的海洋盐度新指数

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)杜岩团队与加州大学洛杉矶分校曲堂栋研究员,以及中国科学院海洋研究所等合作,在热带太平洋海气相互作用研究方面取得重要进展。相关研究“基于海洋盐度的热带太平洋年际模态指数”近日发表在《Climate Dynamics》。

热带太平洋年际变化(ENSO)是影响全球气候的最主要模态之一。伴随着气候变化,近年来ENSO类型及其对未来气候变化下的响应成为海洋科学研究前沿热点。海洋盐度作为海水性质的主要指标之一,是全球水循环系统重要的指示因子,也是认识ENSO的一个新角度。

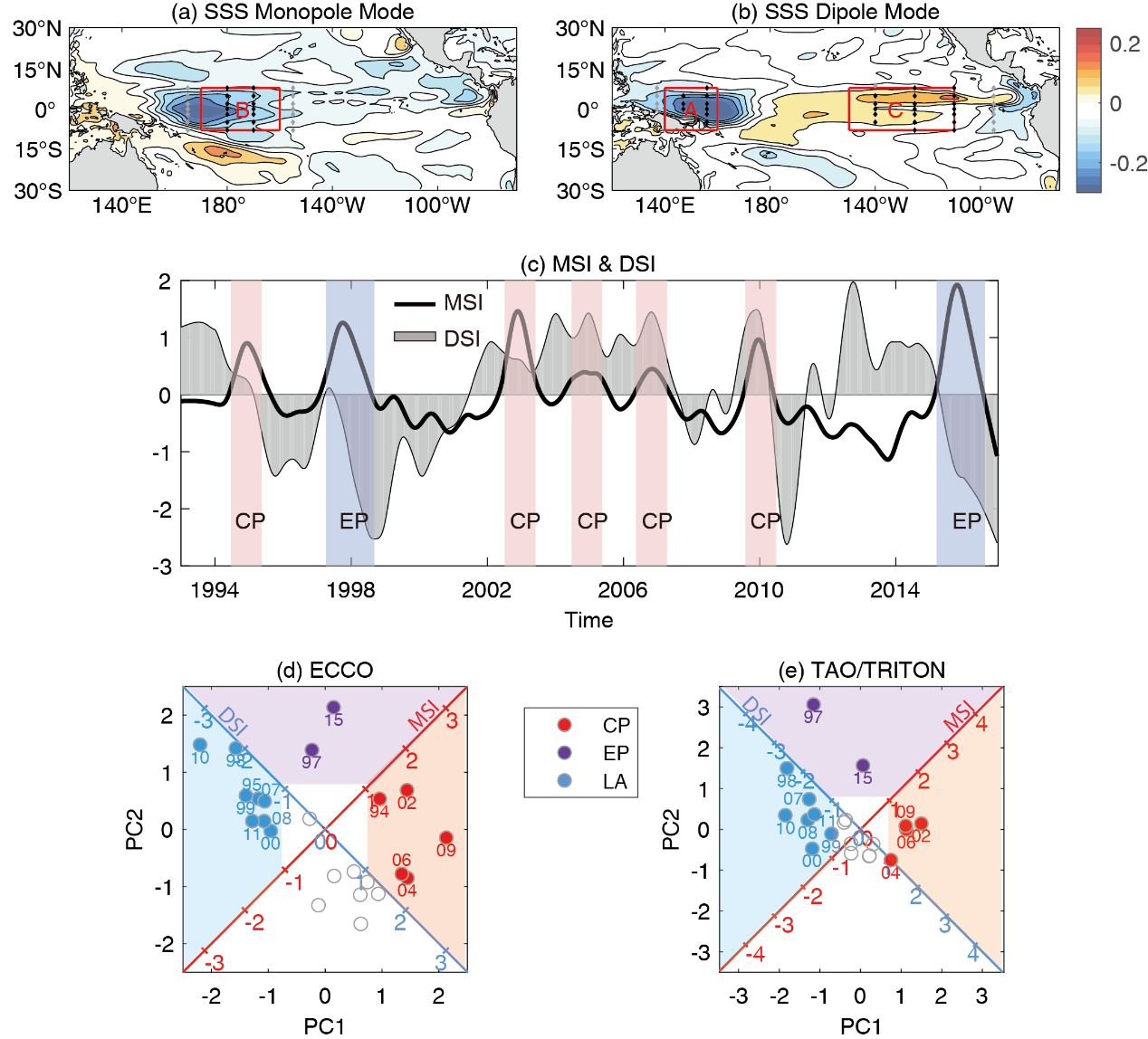

图1 热带太平洋海表盐度单极子与偶极子模态及其指数

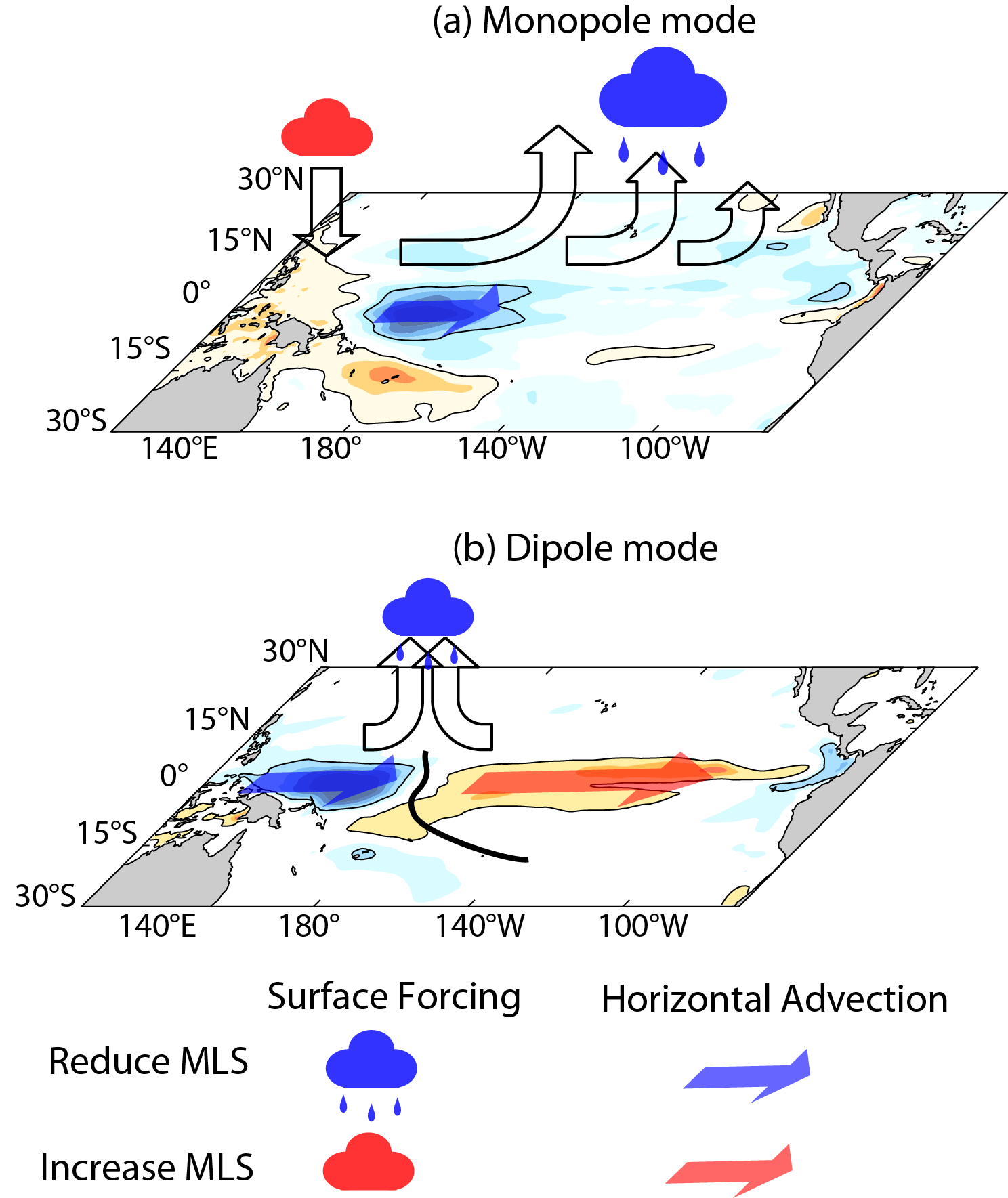

研究团队发现热带太平洋海表盐度的年际变化主要分为两个模态:单极子与偶极子模态(图1)。两个模态能分别很好的表征ENSO事件及El Niño类型的发生与发展。TAO/TRITON观测数据结果进一步证明该判别方法的可信度。工作进一步通过回归、合成及混合层盐度收支等方法,揭示了不同海表盐度模态的物理机制。结果表明大气环流过程与海洋动力过程分别主导单极子与偶极子模态。在单极子模态发展过程中,伴随着西风爆发,赤道太平洋海盆呈现西风异常,沃克环流上升支从西太暖池区向太平洋中东部移动,导致东太平洋降水显著增多,海表盐度异常降低。在偶极子模态发展过程中,从南太平洋副热带向赤道延伸的高盐脊稳定在日界线附近,异常的东向流使得高盐脊两侧海表盐度变化相反。

图2 热带太平洋单极子与偶极子模态物理机制示意图

基于新提出的海表盐度指数,文章还重点分析了未来情景模式(CMIP6 SSP245)中热带太平洋年际变化的响应。多个模式结果都能较好的再现热带太平洋海表盐度单极子与偶极子模态。结果表明在全球变暖下东部与中部型El Niño事件发生的概率都显著增加。该研究结论有助于对热带太平洋年际变化的进一步理解,对全球气候变化下上层海洋的热力动力过程响应有进一步的认知。

该研究由国家自然科学基金委,中国科学院,国家重点基础研究发展计划,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)等共同资助完成。

论文信息:Chi, J., Qu, T., Du, Y., Qi, J., & Shi, P. (2021). Ocean salinity indices of interannual modes in the tropical Pacific. Climate dynamics. https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-021-05911-9

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号