LTO研究团队揭示了南海珊瑚礁底栖生物群落的光谱特征及遥感鉴别能力

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究团队揭示了南海珊瑚礁底栖生物群落的原位高光谱特征和遥感鉴别珊瑚物种的能力,并初步建立了南海珊瑚礁底质光谱数据库。相关研究成果以博士研究生曾凯为第一作者,许占堂副研究员为通讯作者发表在国际地学期刊GIScience & Remote Sensing(《地理科学与遥感》)上。

珊瑚礁生态系统是海洋中生物多样性最高的生态系统之一。海洋光学遥感的广泛应用引起了近年来对量化光谱特征、浅水地貌带测绘以及珊瑚礁生境时空变化等问题的高度关注。不同底栖生物群落的原位光谱反射率测量和光谱特征识别可以弥补实验室测量和遥感应用之间的鸿沟,对原位光谱数据的分析可用于确定珊瑚礁遥感应用中的最佳鉴别波段、足够的光谱分辨率和空间分辨率以识别底质目标,对于珊瑚礁和海草等光学浅水的遥感监测具有重要意义。

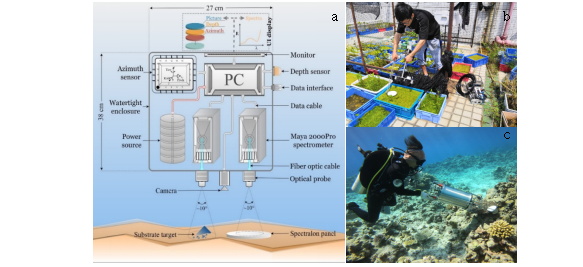

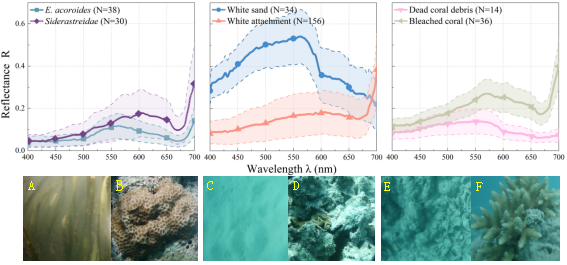

利用研究团队专门设计的一套适用于光学浅水环境的水下辐射测量系统,准确获取了三亚和西沙群岛海域的原位海底高光谱数据集。基于原位全光谱和三个多光谱卫星传感器(Landsat 8 OLI、Sentinel-2A和World View-2),采用导数光谱法和逐步判别分析的方法分别从三个分类层次(典型底质的生物群落、珊瑚科和珊瑚种)鉴别和区分不同底质目标的光谱特征,评估对珊瑚礁底质目标的鉴别能力。研究表明,原位全分辨率(1-nm)光谱数据为典型底质、珊瑚科和种的光谱鉴别提供了最佳的分类精度,分别为97.5%、90.9%和91.6%。多光谱卫星模拟数据的判别分析表明,对于典型底质的群落级别具有较为明显的光谱分离性,Landsat 8 OLI、Sentinel-2A和World View-2传感器的平均分类准确率分别为89.6%、88.2%和90.4%。然而,珊瑚不同科和种的多光谱信号判别分类模型并不十分有效。Landsat 8 OLI传感器在珊瑚科和种的水平上的平均分类准确率分别为67.1%和69.6%,Sentinel-2A为56.0%和56.0%,World View-2为64.5%和61.8%。综上,该研究表明利用逐步判别分析建立的分类模型可以通过应用原位高光谱数据集来识别底质群落目标和珊瑚在生物分类学上的物种目标。此外,现有的多光谱卫星传感器不足以用于光谱分离珊瑚物种,而对于具有视觉光谱差异的不同底质目标具有一定的光谱鉴别能力。

本项工作得到了国家自然科学基金(42076190,41776044)、南方海洋科学与工程广东省实验室人才团队引进重点专项(GML2019ZD0305)、中国科学院海洋巨型科学研究中心重点部署项目(COM 2019J10)等联合资助。

相关论文信息:Kai Zeng, Zhantang Xu*, Yuezhong Yang, Yongming Liu, Hongwuyi Zhao, Yu Zhang, Baicheng Xie, Wen Zhou, Cai Li & Wenxi Cao (2022): In situ hyperspectral characteristics and the discriminative ability of remote sensing to coral species in the South China Sea, GIScience & Remote Sensing, DOI: https://doi.org/10.1080/15481603.2022.2026641

图1原位海底反射率测量示意图(a),实验室测试(b),及原位水下现场作业(c)

图2 六种典型底质目标平均反射率光谱曲线:A海草(E. acoroides)、B珊瑚(Siderastreidae)、C白沙(white sand)、D白色附着物(white attachments)、E死亡珊瑚残骸(dead coral debris)、及F部分白化珊瑚(bleached coral)

图3 六种鹿角珊瑚物种光谱判别结果的Andrews曲线

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号