撰稿:舒业强

审定:蔡树群

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室王卫强团队、舒业强团队与广州海洋地质调查局、自然资源部第二海洋研究所等单位合作,在低纬度深海海山地形捕获波观测研究方面取得进展,相关成果发表于《物理海洋学杂志》Journal of Physical Oceanography。博士郭斌斌为第一作者,舒业强、王卫强研究员为共同通讯作者。

海山作为大洋中典型的突变地形,可支持次惯性地形捕获波的存在。在北(南)半球,它们绕海山顺时针(逆时针)传播。地形捕获波可引起强底流,对深海混合、地质沉积、生态系统等具有重要意义。前人研究主要聚焦于次惯性全日潮激发的中、高纬度海山捕获波,但对低纬度(<27°)海山捕获波的特征及驱动机制还不得而知。

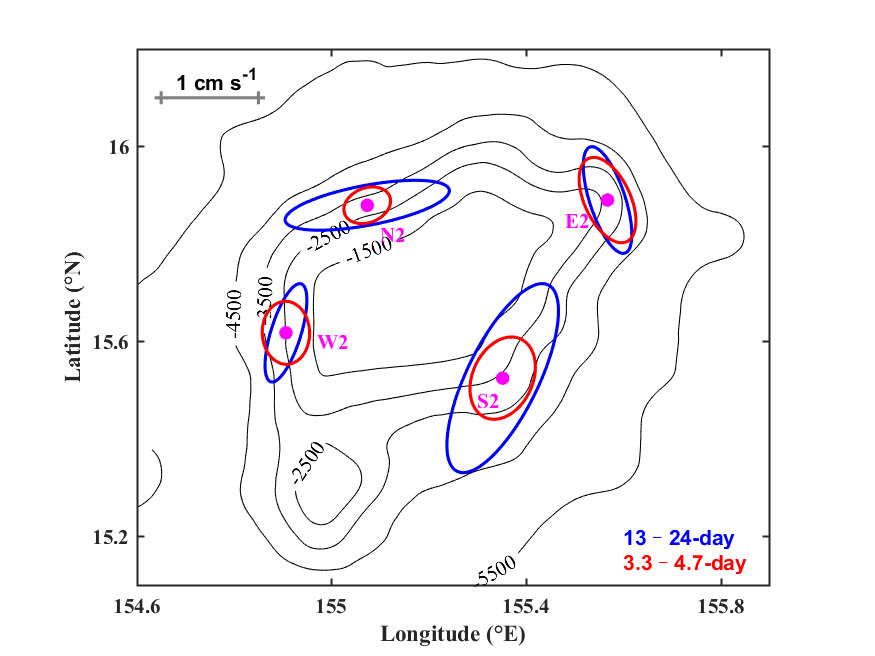

基于低纬度西太平洋采薇海山4套潜标观测,研究团队发现了海山斜坡同时存在13–24天、3.3–4.7天周期的间歇性海山捕获波与地形罗斯贝波。观测的海山捕获波表现为:海山两侧水平流呈现一对绕海山顺时针传播的反向旋转偶极子,海山两侧方位流速(温度)位相相反。而当次惯性时间尺度的强能量仅出现在海山一侧时,表征为地形罗斯贝波,其垂向捕获尺度为192–379 m,波长为14–28 km。数值模拟表明采薇海山次惯性海山捕获波主要表现为高模态:13–24天周期海山捕获波对应方位波数为1、径向-垂向模态为5,而3.3–4.7天周期海山捕获波对应方位波数为3、径向-垂向模态为3。进一步研究发现,上层中尺度扰动可以为海山捕获波和地形罗斯贝波提供能量,而扰动的空间尺度以及作用到海山的空间范围决定了是激发海山捕获波还是地形罗斯贝波。该研究从观测与模拟证实了深海间歇性次惯性海山捕获波的存在,揭示了其动力机制,对理解深海环流变率及其与上层海洋的能量通道具有重要意义。

该研究由国家自然科学基金、中国地质调查项目、中国科学院南海海洋所“一体化”项目、天然气水合物勘查开发国家工程研究中心自主项目、中国大洋协会航次等共同资助。

相关论文信息:Guo, B., Shu, Y.*, Wang, W.*, He, G., Liang, Q., Zhang, D., Yu, L., Wang, J., Deng, X., Yang, Y., Xie, Q., Deng, Y., & Su, D. (2024). Observations of Intermittent Seamount-Trapped Waves and Topographic Rossby Waves around the Slope of a Low-Latitude Deep Seamount. Journal of Physical Oceanography, 54(1), 281-299.

文章链接:https://doi.org/10.1175/JPO-D-22-0121.1

图1. 观测的采薇平顶海山斜坡近底13–24天、3.3–4.7天周期捕获波流速方差椭圆

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号