撰稿:黄科

审定:王卫强

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)王卫强研究员团队在印度洋赤道潜流动力机制研究方面取得新突破,揭示了赤道潜流的"双频共振"现象,为深入理解热带环流动力系统提供了全新视角。相关成果发表于国际地学权威期刊Geophysical Research Letters,LTO黄科副研究员为论文第一作者和通讯作者,王卫强研究员为共同通讯作者。

赤道潜流(Equatorial Undercurrent, EUC)是热带海洋环流系统中一支神秘的“水下高速通道”。这支位于上层温跃层、沿赤道东西向延伸的狭窄急流,常年存在于太平洋和大西洋,而在印度洋则呈现出独特的季节“脉动“特征——主要活跃于北半球早春季并在早秋季再现。尽管EUC宽度不足数百公里,但其输运量惊人:最大流速可达0.5-1米/秒,巨大的体积输运量足以媲美著名的佛罗里达暖流(平均流量达4×107立方米/秒)。作为热带海区物质和能量输运的关键通道,EUC在调控区域与全球环流系统演变、气候及海洋生态变化方面发挥着举足轻重的作用。

与太平洋和大西洋的EUC相比,印度洋EUC展现出更为复杂多变的动力学特征,包括与季风斜压耦合相联的结构多变性、季风多尺度强迫信号的交叉叠加效应,以及独特地形边界反射诱导的波-流相互作用。长期以来,这些复杂特征一直困扰着科学界对赤道印度洋环流及其气候环境效应的准确理解。

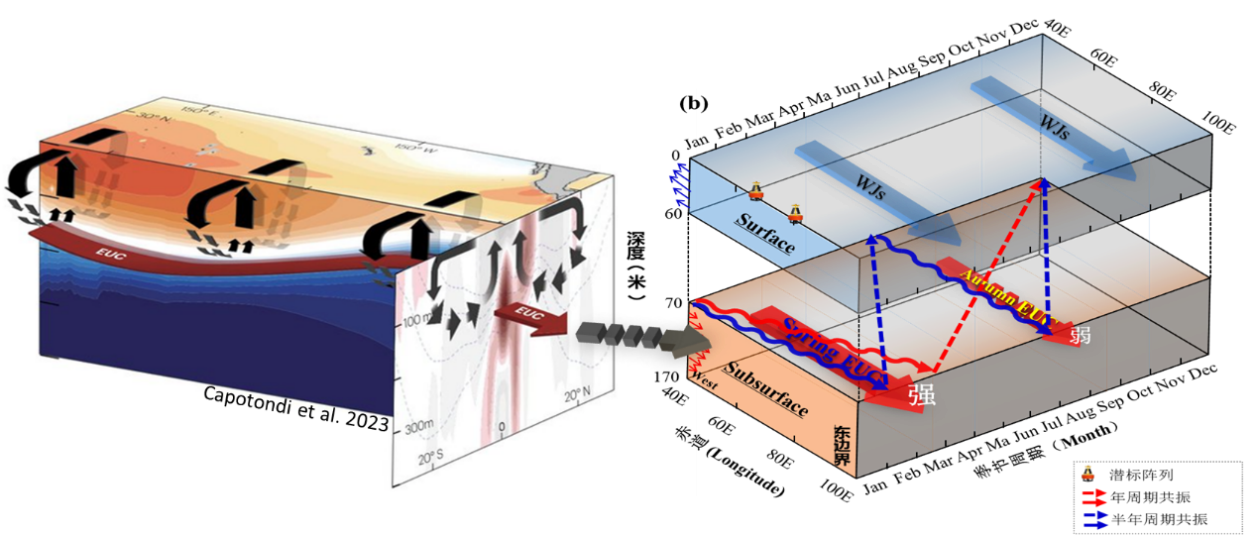

LTO团队利用多源观测系统,深入剖析了印度洋次表层(70-170米深度)EUC的时空差异特征,发现EUC存在一种奇特的“双频共振”现象。这一现象宛如两个不同频率的秋千在季风驱动下形成“共舞”,在年周期与半年周期共振背景下形成同位相叠加与反位相抵消的耦合现象。其中,季风的周期变化充当“推手”,开尔文波向东“滑移”,罗斯贝波向西“回旋”,边界则为波动的动力转折点。这一复杂的动力过程促成了印度洋EUC与表层Wyrtki急流在位相和季节性变化上截然不同、也有别于其他海洋EUC的独特波动特征。

上述研究深化了EUC多时空尺度结构特征及其驱动机制的科学认识,为改进和提升热带环流系统模拟的精度和可靠性提供了新思路,也为物理-生物与地球化学多学科交叉研究搭建了坚实的理论桥梁。该创新性研究由国家自然科学基金重点项目资助完成。研究团队特别感谢基金委共享航次NORC2023‐ 10+NORC2023‐303, NORC2022‐ 10+NORC2022‐303 (项目编号:42249910, 42149910)提供的宝贵数据支持。

图:(a) 赤道潜流是热带海洋环流系统中一支“水下高速通道”,影响热带物质能量输运;(b) 印度洋赤道潜流的独特结构特征与“双频共振”新机制示意图

相关论文信息:Huang, Ke, Weiqing Han, Motoki Nagura, Weiqiang Wang, and Ying Wu. (2025). Unique seasonality of Equatorial Undercurrent associated with annual and semiannual resonances in the Indian Ocean. Geophysical Research Letters, 52, e2024GL114499.

原文链接:https://doi.org/10.1029/2024GL114499

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号