撰稿:郭明辉

审定:王卫强

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)、热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室和广东省海洋遥感与大数据重点实验室(LORS)王卫强团队利用可解释深度学习方法揭示了南海夏季海洋热浪爆发机制,相关成果发表于国际期刊Climate Dynamics上。博士研究生郭明辉为论文第一作者,徐康研究员和王卫强研究员为共同通讯作者。

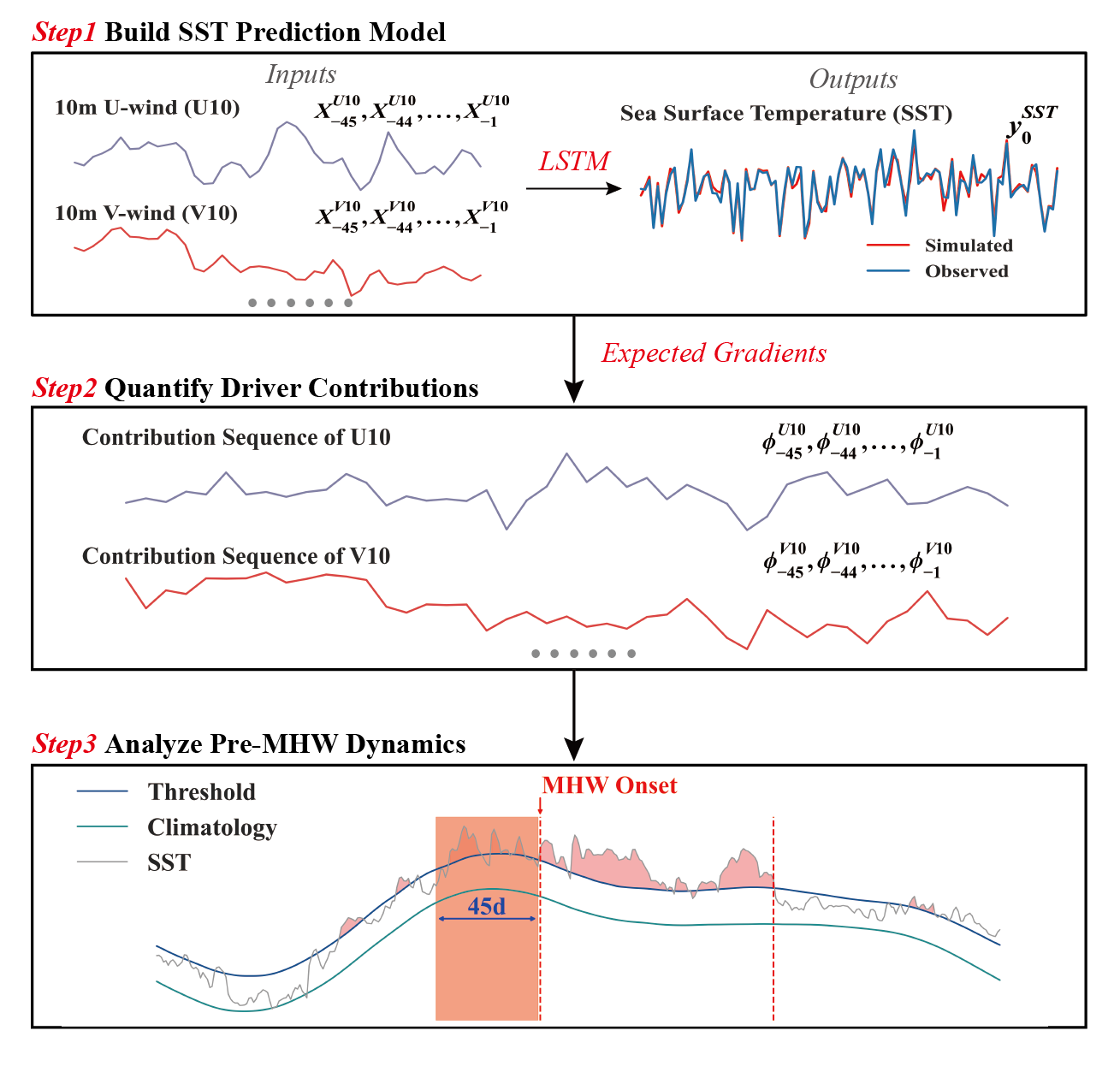

海洋热浪(Marine Heatwaves, MHWs)是海洋中的极端增温事件,对南海(South China Sea, SCS)的海洋生态系统具有深远影响。其形成过程通常受到多种大气与海洋因素的共同驱动。然而,传统方法(如线性回归和统计模型)在捕捉海气系统复杂的非线性关系方面存在局限,导致海洋热浪事件爆发前各类驱动因子的相对贡献尚未得到充分揭示。为应对这一问题,研究团队创新性地引入深度学习模型,并结合期望梯度(Expected Gradients)方法,构建了一个具备可解释性的分析框架(图1),用于定量评估海洋热浪爆发前45天内关键因子的相对贡献及其动态演变特征。

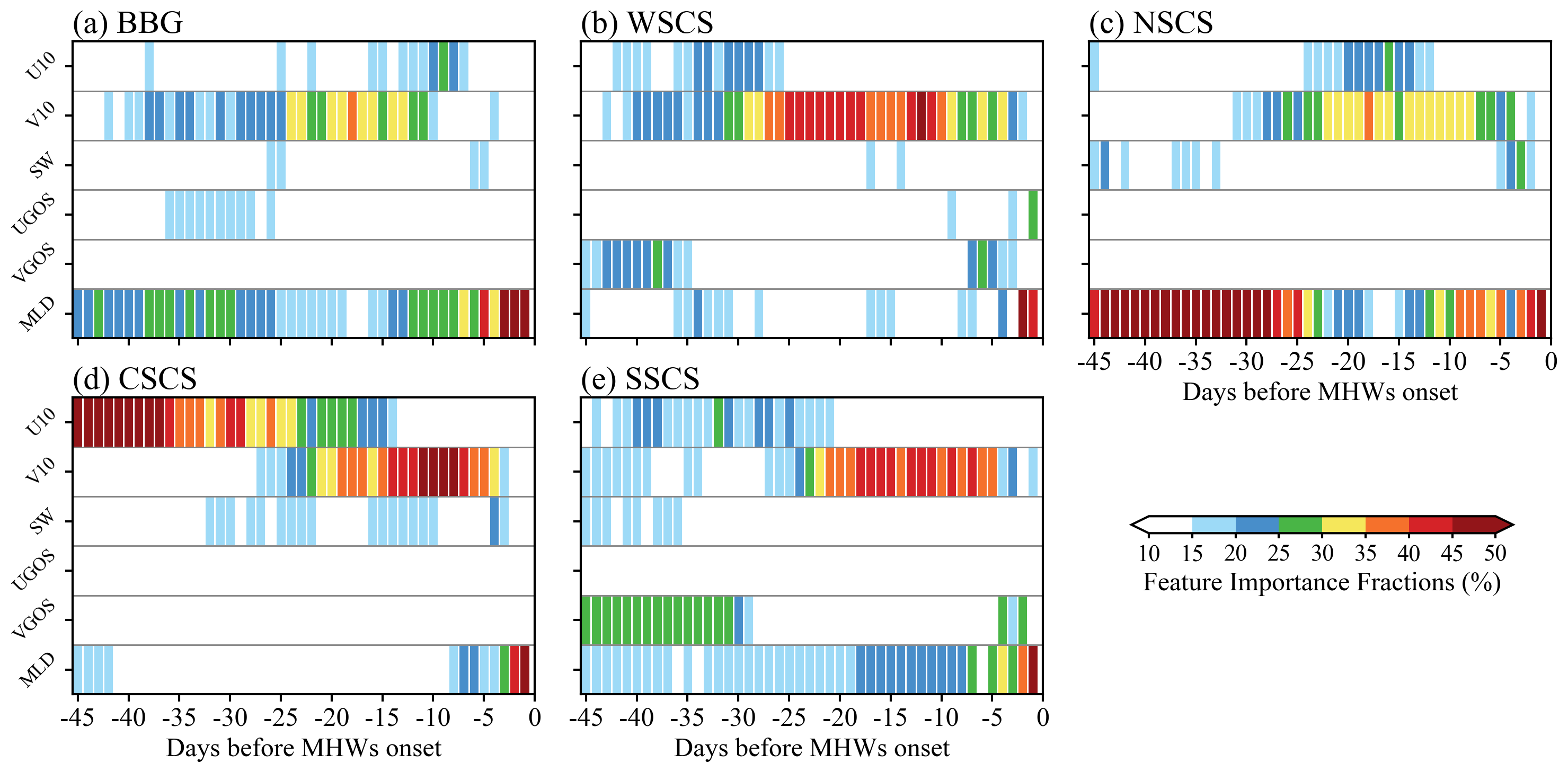

研究结果表明,南海海洋热浪的爆发机制具有显著的区域差异性(图2)。各驱动因子的贡献时间窗口受到风场特征、混合层动力过程以及局地地形的共同调控。在开阔海域,如南海中部(CSCS)和南海南部(SSCS),纬向风的作用出现得更早且持续时间更长,凸显其在驱动水平热输送中的关键作用;而在近岸区域,如北部湾(BBG)和南海北部(NSCS),复杂的沿岸地形通过影响局地环流与垂直混合过程,使得纬向风的影响相对滞后且持续时间较短。此外,近岸较浅的混合层对表层热通量变化更加敏感,因此其在事件爆发前的贡献往往比开阔海域更为显著。经向风则在爆发前30至5天期间对各子区域均表现出显著影响,提示这一时段可能构成提升预测能力的关键窗口。相比之下,海流运动和太阳短波辐射在各子区域中的作用相对稳定,更主要地作为背景因子,为海洋热浪的形成积累有利条件。

本研究展示了可解释深度学习方法在极端气候事件研究中的应用潜力,并为提升南海夏季海洋热浪预测水平提供了新的科学依据。该研究由国家自然科学基金合作创新研究团队项目、国家自然科学基金面上项目、广东省自然科学基金-杰出青年项目和卓越青年团队项目等共同资助完成。

图1 基于可解释深度学习方法的南海夏季海洋热浪爆发机制分析框架

图2 南海五个子区域在海洋热浪爆发前45天内六个关键驱动因子相对重要性的时间演变。(a)北部湾BBG,(b)南海西部WSCS,(c)南海北部NSCS,(d)南海中部CSCS,(e)南海南部SSCS。填色表示各驱动因子在不同时间点的相对贡献百分比。驱动因子包括:10米风场的纬向风分量(U10)和经向风分量(V10)、表层地转流速的纬向分量(UGOS)和经向分量(VGOS)、太阳短波辐射通量(SW)以及混合层深度(MLD)

相关论文信息:Guo, M., Xu, K., & Wang, W. (2025). Unveiling summer marine heatwave onset mechanisms in the South China sea using an explainable deep learning method. Climate Dynamics, 63, 311.

原文链接:https://doi.org/10.1007/s00382-025-07817-2

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号