撰稿:郭炜豪

审定:王卫强

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)王鑫团队在海表风速数据重构及热带印度洋增暖机制研究方面取得新进展,相关研究成果发表在国际期刊Journal of Climate上。LTO助理研究员郭炜豪为第一作者,张荣望副研究员和王鑫研究员为共同通讯作者,合作者还包括中国科学院海洋研究所李晓峰研究员,美国科罗拉多大学Weiqing Han教授,LTO王春在研究员和张磊研究员。

自1950年以来,热带印度洋呈现显著增暖趋势,这一现象对区域及全球天气气候系统具有重要影响。现有研究普遍认为,动力过程在该增暖趋势中占据主导地位。然而,热力过程(包括潜热通量、感热通量、短波辐射和长波辐射)的贡献仍存在较大争议。基于再分析数据的研究指出,风驱动的潜热通量变化会抑制热带印度洋增暖,这与数值模式模拟结果相反。这一分歧主要源于现有海表风速数据在长期趋势上的不确定性,其导致潜热通量估算出现显著差异。

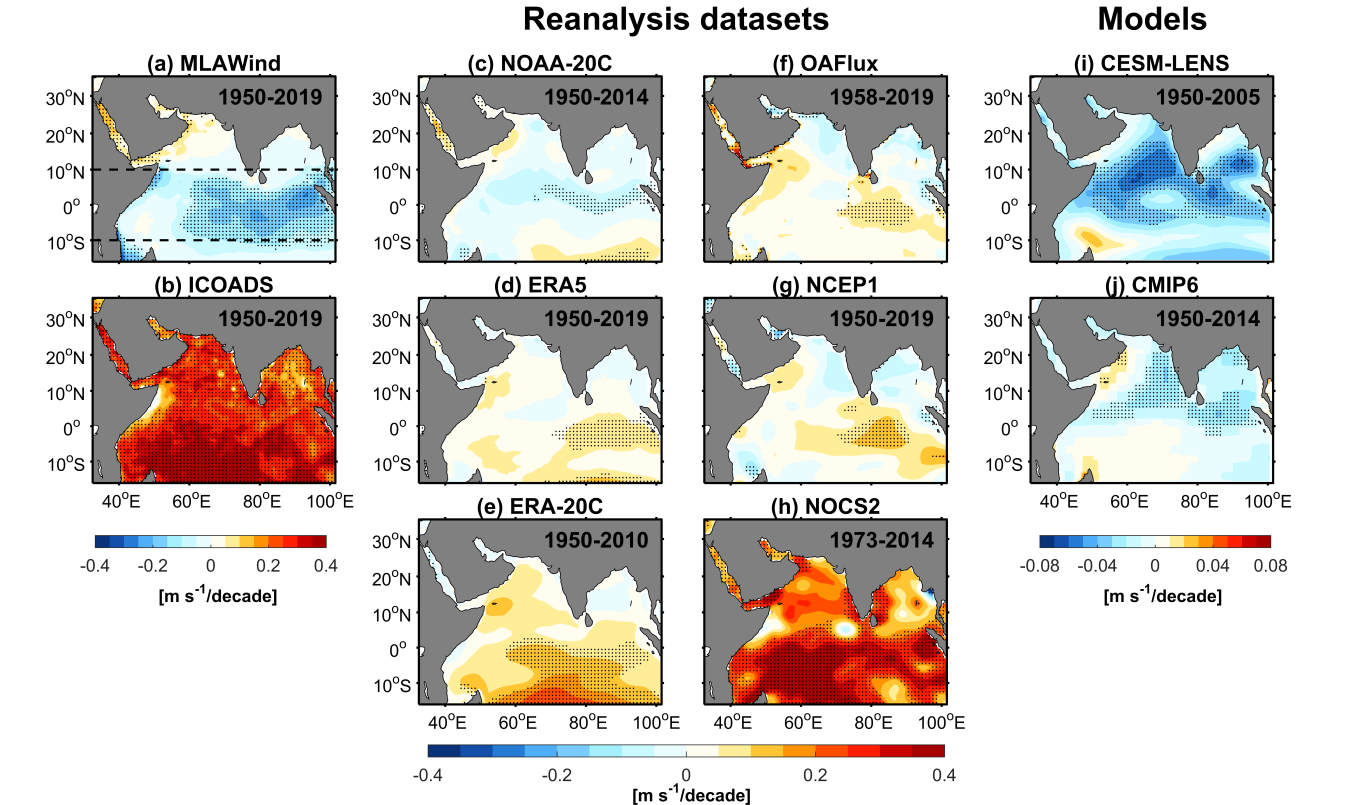

本研究整合ICOADS现场观测数据与卫星数据,采用随机森林算法重构了一套近全球范围(0°-360°,60°S-60°N)的月平均海表风速数据集(MLAWind),该数据集覆盖1950-2024年,空间分辨率为1°×1°。评估结果表明,MLAWind相较于现有再分析数据,与卫星数据的一致性更高;且在卫星数据缺失的时间段仍能准确描述海表风速的基本特征。不同数据产品所反映的热带印度洋海表风速长期变化趋势存在显著差异(图1)。与多数再分析数据不同,MLAWind数据集揭示了1950年以来海表风速的持续下降趋势,这一现象在热带东印度洋海域尤为显著。本研究通过海平面高度与温跃层深度的辅助验证,证实了MLAWind呈现的减弱趋势具有更高的可靠性。

图1:不同海表风速数据自1950年以来的长期变化趋势。

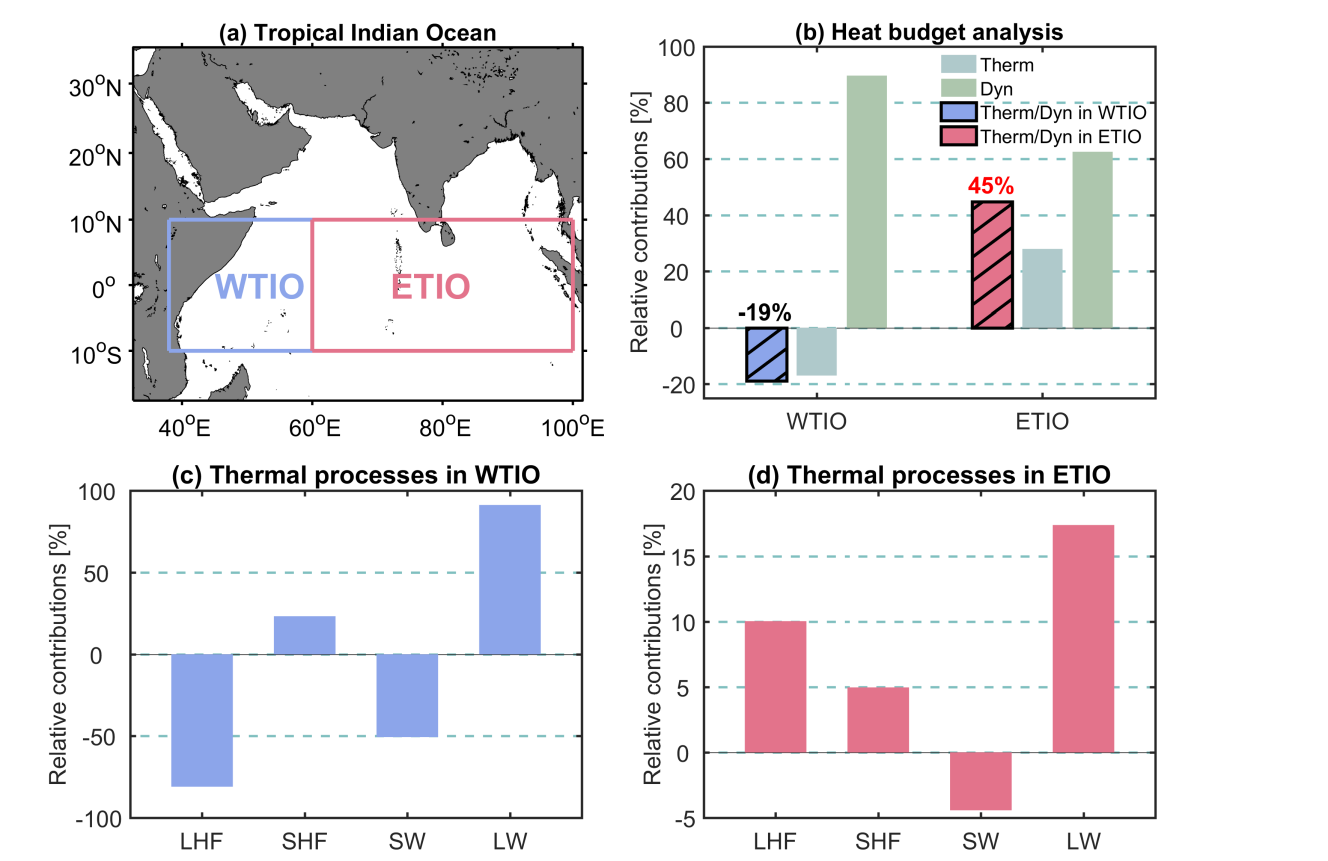

研究进一步指出,热带印度洋海表风速的减弱显著抑制了海洋向大气释放的潜热通量。在“风-蒸发”反馈机制的作用下,促进了热带印度洋的增暖。热收支诊断结果表明,热力过程对热带东印度洋增暖的贡献不可忽视,其影响程度达到动力过程的45%左右(图2),过往基于再分析数据的研究可能低估了热力过程的作用。本研究为热带印度洋增暖机制解释提供了新视角,重构的数据集也有望成为海气相互作用研究的重要数据支撑。

该研究由国家自然科学基金重点项目和国家重点研发计划项目等共同资助。

图2:热带印度洋增暖的热收支诊断。(a)热带印度洋区域划分:热带西印度洋(蓝框:40°E-60°E,10°S-10°N)和热带东印度洋(红框:60°E-100°E,10°S-10°N);(b)热力过程(Therm)和动力过程(Dyn)的相对贡献;(c-d)潜热通量(LHF)、感热通量(SHF)、短波辐射(SW)和长波辐射(LW)在热带东、西印度洋的相对贡献。

相关论文信息:Guo, W., Zhang, R.*, Wang, X.*, Wang, C., Li, X., Han, W., Zhang, L., 2025: Unveiling the drivers of tropical Indian Ocean warming through machine learning-assisted surface wind. Journal of Climate, 38, 6763–6779.

原文链接:https://doi.org/10.1175/JCLI-D-25-0003.1

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号