撰稿:魏兰苏

审定:王春在

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)、全球海洋和气候研究中心(GOCRC)以及广东省海洋遥感重点实验室(LORS)的王春在研究员团队在厄加勒斯泄漏区域(印度洋-大西洋海洋通道)中尺度涡旋搅拌和裹挟作用对涡致热输运贡献方面取得新进展。相关研究成果以“Unraveling trapping and stirring contributions to eddy‐induced heat transport in the Agulhas leakage region”为题,发表在国际知名期刊Limnology and Oceanography期刊上。论文第一作者是南海海洋所博士后魏兰苏,研究员王春在为通讯作者。

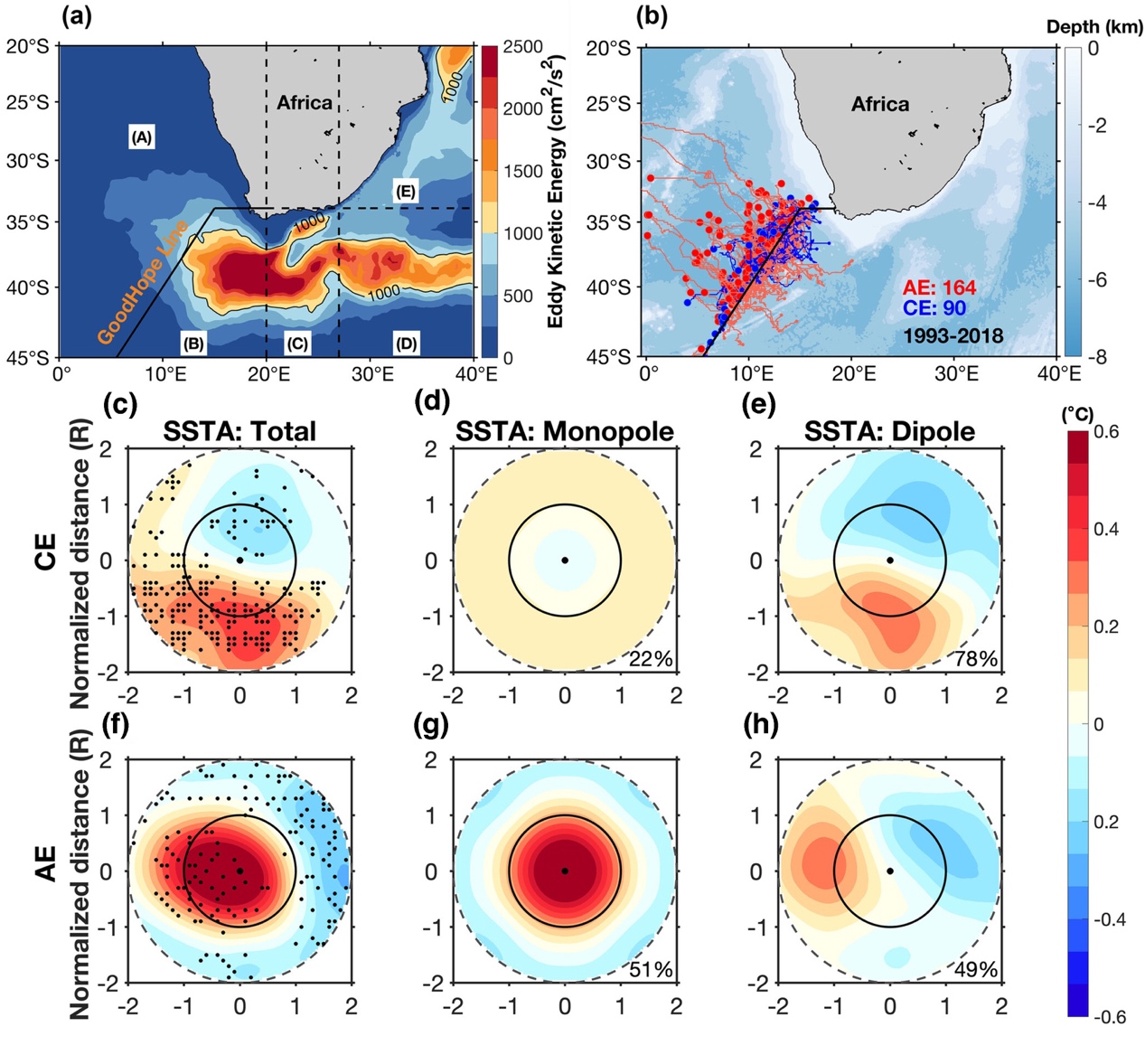

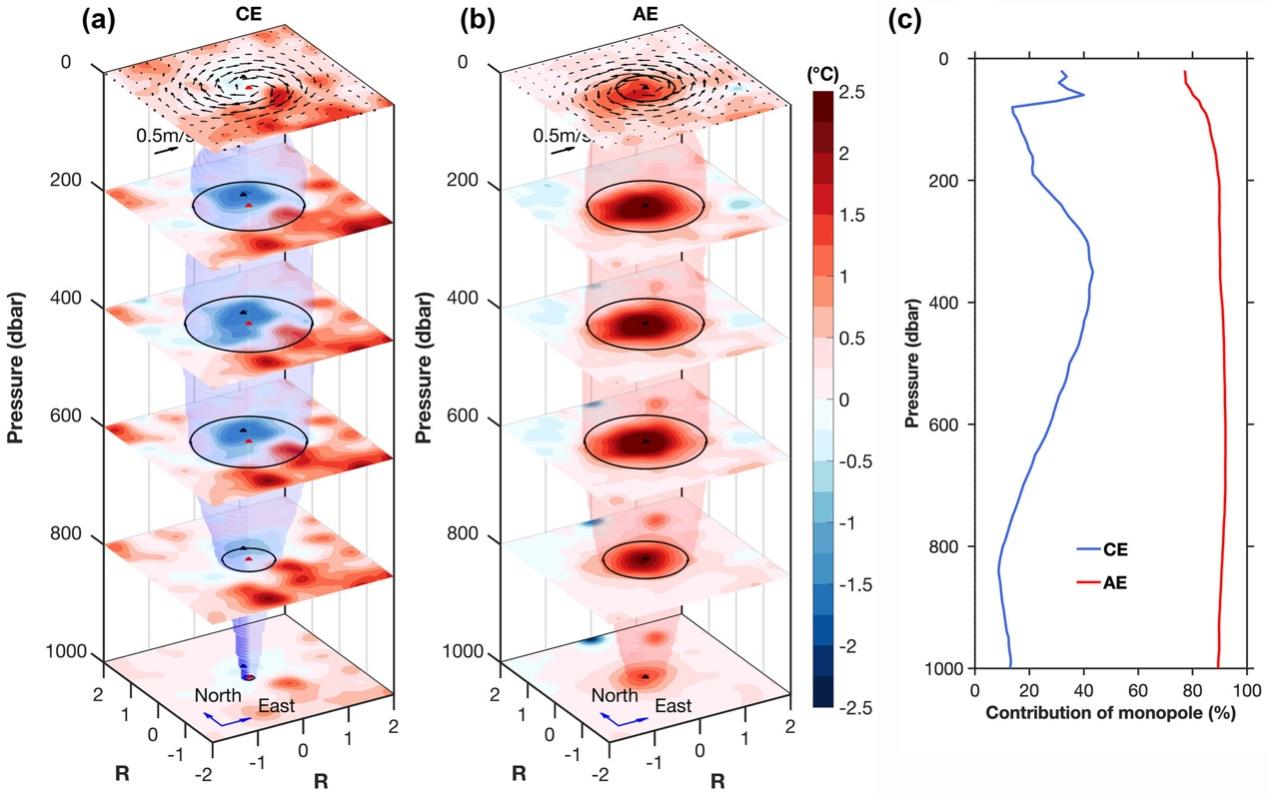

厄加勒斯泄漏区位于非洲南端,是全球海洋环流的重要通道之一,连接着印度洋与大西洋(图1)。这里频繁“甩出”的中尺度涡旋将印度洋温暖高盐水体输送到大西洋,被认为是影响大西洋经向翻转环流(AMOC)变化的重要因素之一。海洋中尺度涡(直径几十到上百公里)是推动海洋热量南北输送的“隐形引擎”。以往的研究认为,反气旋涡(暖涡)通过裹挟暖水实现热量输运,但涡旋热输运究竟是源自“涡内水体的裹挟”,还是“周边海水的搅拌”,一直存在争议。该研究利用卫星高度计观测资料、中尺度涡旋数据集和ARGO垂直剖面温盐数据,系统刻画了厄加勒斯泄漏区中尺度涡旋的平均三维结构(图2),定量区分了搅拌和裹挟两种过程再涡致热输运中的作用。

结果表明,反气旋涡内部的暖异常集中且稳定,对水体的“裹挟”作用强;而气旋涡形成的冷异常则呈现出明显的偶极结构(图1),在两倍涡旋半径范围内均对周围海水产生显著的“搅拌”效应。反气旋涡主要通过传播实现经向热输运,占比约58%,而气旋涡则通过搅动周围海水贡献了约25%的热量输送。

这项研究为评估厄加勒斯泄漏区乃至全球的海洋热输运过程提供了新的思路,强调了“搅拌作用”在经向热输运中的关键作用,深化了人们对海洋热量再分布机制的理解。研究结果为揭示厄加勒斯泄漏与大西洋经向翻转环流(AMOC)之间的联系提供了新的科学视角,也为改进气候模式中中尺度过程的描述提供了重要参考。

本研究得到了国家自然基金委合作创新研究团队项目、国家自然科学基金重大项目等共同资助。

相关论文信息:

Wei,L. and Wang,C. (2025),Unraveling trapping and stirring contributions to eddy-induced heat transport in the Agulhas leakage region. Limnol. Oceanogr.,doi: 10.1002/lno.70266.

原文链接:

https://doi.org/10.1002/lno.70266

图1:1993—2018年期间厄加勒斯泄漏区涡旋的分布与特征。(a)90天低通滤波处理后的年平均表层涡动能(EKE)。(b)穿越GoodHope Line“泄漏”进入大西洋的气旋涡(蓝色)和反气旋涡(红色)轨迹。(c)合成气旋涡和(f)反气旋涡的温度异常。(d)合成气旋涡和(g)反气旋涡温度异常单极子部分(通过涡旋中心的径向平均计算得到)。(e)合成气旋涡和(h)反气旋涡温度异常的偶极子部分(总值减去单极子部分)。

图2:合成涡旋的结构示意图。(a) 气旋涡与 (b) 反气旋涡的温度异常(°C,颜色)及地转流异常(m/s,黑箭头)。黑色圆圈表示涡旋边界。 (c) 30–1000 m 深度范围内气旋性(蓝)与反气旋性(红)涡旋单极分量的垂向贡献。

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号